NEWVIEW SCHOOLでXRを学ぶ

Dec 29, 2022( Art )

SNSではご報告していたのですが、私が制作したVR作品がこの度「NEWVIEW AWARDS」というXR (VR/AR)コンテンツアワードでファイナリストに選出されました。

残念ながらGRAND Prize受賞はできなかったのですが、審査員長の宇川直宏さんから「心の中のGRAND Prize」をいただいたり

「Given: Marcel Duchamp」メチャ評価高いですよーー!僕が担当できるのはGRAND Prizeのみだったのですが本当はSEMI MEMORY、my room/my sound、Given: Marcel Duchampの3本に受賞して貰いたかったのでした(泣)!それだと流石に多すぎるだろうと…でも心の中ではGRAND Prizeの1本なのです!素晴らしス!

— UKAWA NAOHIRO™ (@DOMMUNE) December 24, 2022

審査員の一人、メディアアーティストのLu Yangさんから「とても気に入った作品、今後も創作の道を究め続けてほしい」とコメントをいただいたり

!!!

— みふく (@atsuko_mifuku) December 28, 2022

NEWVIEW AWARDSのページ今見たら、審査員で先日のDOMMUNEにも出演されてたLu Yangさんが「Given: Marcel Duchamp」をとても気に入ったって言ってくれてはる…

嬉しい… pic.twitter.com/mN4IlGWPWV

クリスマスシーズンに渋谷PARCOで展示をしていただいたり、

思ってもみなかった評価を色々な方からいただいて、とても励まされました。

といってもこちらのブログではVRについて書いた事はほとんどないので(オンライン展示の作り方について書いた時に360度画像を使ったVRはご紹介しましたが……)なぜ私がVR作品を作り、アワードに応募する事になったのか、経緯を時系列に沿って書いていきたいと思います。

前回の記事「みふくデザイン新体制について」で、「最悪の場合は土日稼働して何とかしてきたのですが、土日も埋まってしまう事情があり」と書いてましたが、その事情がこれです。

2020年のコロナ緊急事態宣言による自粛期間に美術作家 城下浩伺のオンライン展示をディレクションした事がきっかけで、VR(Virtual Reality: 仮想現実)やAR(Augmented Reality: 拡張現実)などのXR表現に興味を持っていたのですが、今夏からXR表現のアートスクール「NEWVIEW SCHOOL」に入学し、本格的にVRやARでの表現を学んでいました。

NEWVIEW SCHOOLは、日本、ニューヨーク、ロンドン、台北、トロントの5カ国で開催されていて、私が参加したのはNEWVIEW SCHOOL JAPANです。

講義はオンラインで週1〜2回、現役で活躍されているクリエイターの講師の方々ばかり。毎週新しい課題が出て、VRもしくはARで作品を制作して提出、講評と、かなりハードな内容です。

仕事との両立のことを考えるとかなり不安はあったのですが、一年に一度しか生徒募集がないので今年を逃すと次のチャンスは一年後。事前説明会では結構競争率が高そうだったので、まあきっと落ちるだろうとダメ元で応募しました。

入学選考に受かった時は嬉しさ半分、やばいどうしようという不安半分だったのですが、本当に中身の濃い学びの時間を過ごしました。

オンラインといえど、講義はかなりリアリティのある体験としてデザインされています。生徒約40人に対し運営さんがいつも4~5人はいらっしゃって手厚くサポートしてくださるし、先生の講義→少人数グループに分かれての事前課題グループ講評→先生による全体講評とけっこう忙しいので、講義を受動的に聞いているだけというような状態にはなりません。

講義中もチャットで活発にツッコミや質問が入り、会話が行き交い、かなりインタラクティブです。

生徒さん達の年齢、職業の幅が広く、一番若い方は高校生にしてすでにXR作品のコンテストで受賞経験があったり地元でXRを使ったイベントを企画運営していたり(私よりずっとXRの知識経験が豊富で、色々教えていただきました)大学生、院生、社会人とバラバラですし、職業もデザイナー、建築家、エンジニア、アーティストと本当にいろんな方がいます。

バックグラウンドが多種多様だからなのか、課題で同じお題に取り組んでもアウトプットの方向性がバラバラでネタが被らないので、講評で他の方の発表を聞いたりディスカッションするのも毎回とても勉強になりました。

課題で制作してきた作品を紹介します。こんなものを作ってきました。

Babel’s Library

講師はDOMMUNEの宇川直宏さん。お題は「1曲を選びその音楽世界を表現する空間を作る」。初回講義でほぼ全員が課題提出していて、そのすべてを宇川さんが即興で講評していくというエキサイティングな授業でした。

私は先日スイスの音楽レーベル「WRWTFWW Records」から発売されたばかりの広瀬豊さんのアルバム「Trace: Sound Design Works 1986-1989」の中で好きな曲「Babel’s Library」のイメージで、音と光と影を体験する空間を作りました。この課題制作の前に、京都で開催されていたブライアン・イーノの展覧会「BRIAN ENO AMBIENT KYOTO」を見たので、影響を受けていると思います。

空間を構成している3Dモデルは、アルバムのジャケットアートワークを担当した美術作家、城下浩伺によるVRドローイングです。

とにかくVR制作のソフトウェアなんかまったく使えない状態だったので、広瀬豊さんの音楽と城下浩伺のVRドローイングに頼った形ですが、それでも形になるのがSTYLYの良いところですね。

VRはこちら

https://gallery.styly.cc/scene/cd43f9ea-03a6-4ca3-9943-191d0959465f

このアルバムは、サウンド・デザイナーの広瀬豊さんが、日本の環境音楽の草分け的存在である「サウンド・プロセス・デザイン」に参加し、1980年代に国内の博物館、美術館などのサウンドスケープとして作られた音源集です。当時のお仕事は、単に施設に設置されたスピーカーから流す音楽を作るのではなく、空間の構想から参加し、スピーカーの配置やマルチ音源による音の偶然の組み合わせにこだわって「音で時間を彫刻する」というコンセプトで作られていました。1980年代の日本ですでにそんな事がされていたのも知らなくてびっくりですし、公共施設でそんな文化リテラシーの高い試みがされていた(そしてそういう施設が次々建てられていた)というバブリーさにも驚かされます。

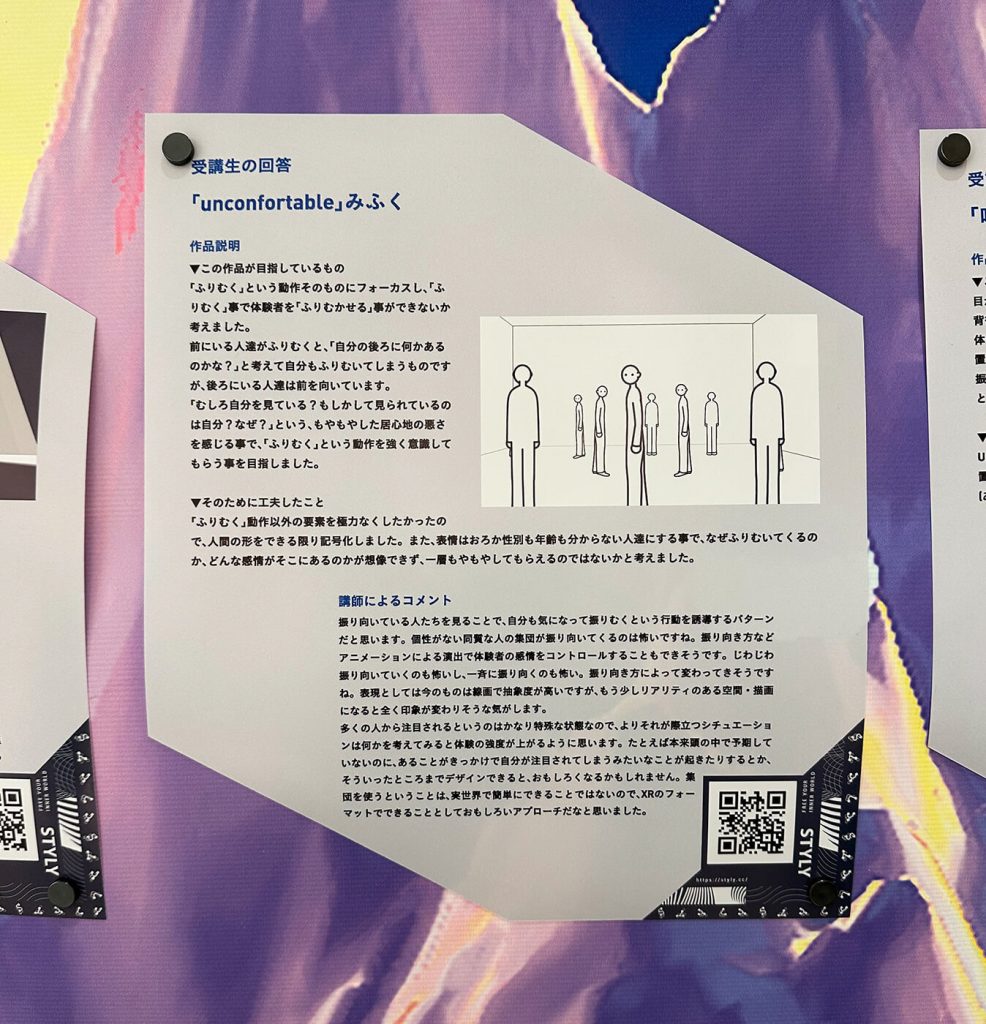

Uncomfortable

講師はコグニティブデザイナーの菅 俊一さん。お題は「体験者が『ふりむく』ことによって、新しい体験をデザインしてください」

まずVR体験者をどうにかして自発的にふりむかせなければいけません。webデザインでも認知心理学的なテクニックは使いますが、VRではスクロールではなく体を動かしてもらわないといけないので難易度が上がります。

音で気を引く、何かを視線で追わせる等、ふりむかせる方法は本当に皆さん多種多様でした。

私は「ふりむく」という動作そのものにフォーカスし、「ふりむく」事で体験者を「ふりむかせる」事ができないか考えました。

前にいる人達がふりむくと、「自分の後ろに何かあるのかな?」と考えて自分もふりむいてしまうけど、後ろにいる人達は前を向いたまま。

「もしかして見られているのは自分?なぜ?」という、もやもやした居心地の悪さを感じる事で、「ふりむく」という動作を強く意識してもらう事を目指しました。

VRはこちら

https://gallery.styly.cc/scene/b5ce52c9-0029-4a46-b707-7ff7b7589ad0

菅 俊一さんといえば、ルール?展もあいトリの展示も見に行ったので、直接講評して頂くのは緊張したけど、拙い作品ながら意図を汲み取って下さって嬉しかったです。

2022年12月23日〜25日に渋谷PARCOで開催された「NEWVIEW FEST」内の「POP UP OPEN CAMPUS」で展示され、菅先生から以下のようなコメントをいただきました。

この時の授業のレポートがSTYLYマガジンに上がっていますので、もしご興味を持たれたらご覧ください。>

amayadori – taking shelter from the rain

講師は劇団ノーミーツの小御門優一郎さん。お題は「ARを使って、変哲のない日常に「物語の発端(冒険が始まるきっかけ)」を作る」

私は「外出先で急に雨に降られて雨宿りをしていたら、みるみるうちに一緒に雨宿りする猫が増えてきて数的に圧倒的少数になる」というARを作りました。

ARはこちら

https://gallery.styly.cc/scene/dfcb83bc-f708-474b-be67-b2a7a517a452

この制作はかなり苦労した記憶があります。それまでVRばかり作ってきてAR作品は初めてだったのと、この頃からUnityというXR制作で最もよく使われているソフトウェアを本格的に使い始めたので、使い方を覚えながらの制作でした。

それと、この頃自分のAR作品の発想の幅が狭くて苦手意識がありました。その後、いろんなAR作品を見たりクラスメイトからアドバイスをもらったりしてARに対する考え方が結構変わったので、今ならもう少し柔軟に考えられるんじゃないかと思います。

かけられた呪いを解くVR

講師はプランナー/アートディレクターの佐藤ねじさん。お題は「普段ヘッドセットをつけてVRしない人が、わざわざかぶってやりたくなるVRコンテンツ・サービス・体験とは?」

これは企画のみの課題でした。

自分からヘッドセットをかぶりたくなる→ヘッドセットをかぶらざるを得ない状況を作れないかな?という視点で考えました。軽い気持ちでビラを受け取った時点で既に体験がスタートしているという導入にする事で一歩目の敷居を下げるのが狙いです。何かを得るために行動するのではなく、無くす(呪いを落とす)ために行動するという逆の発想をしてみました。

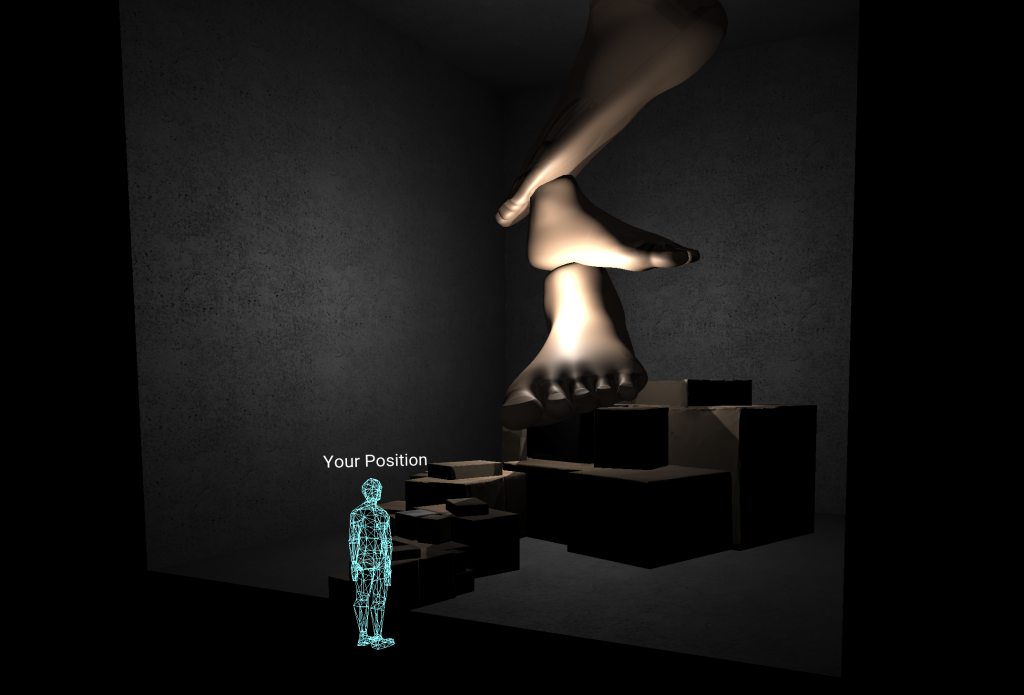

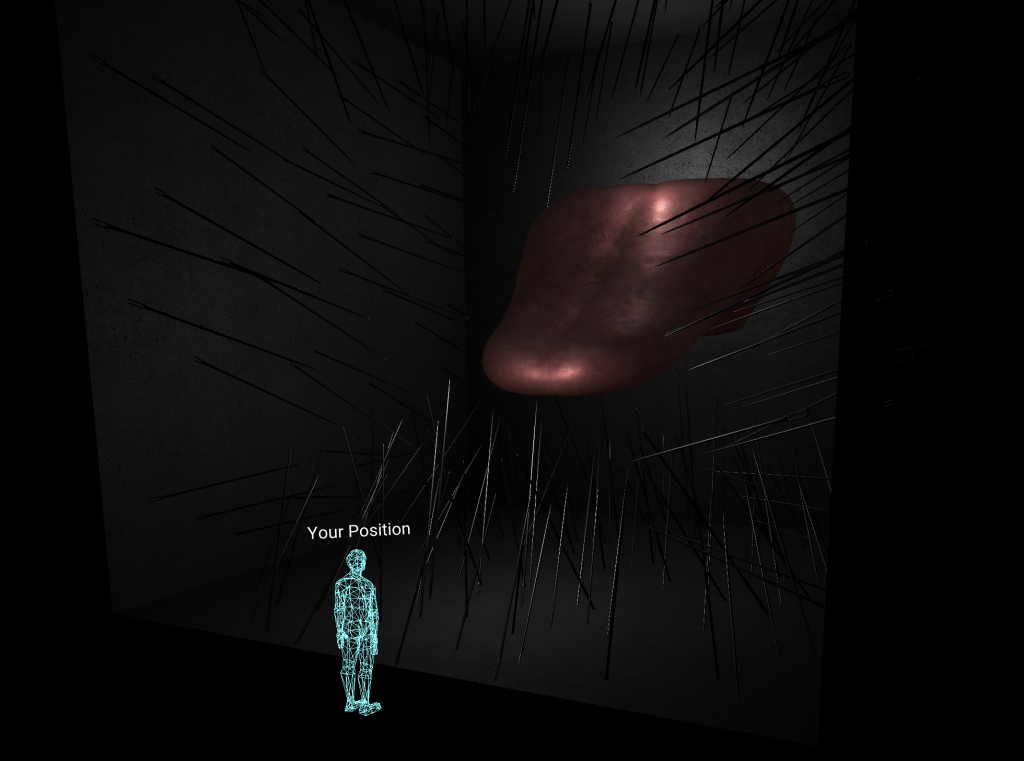

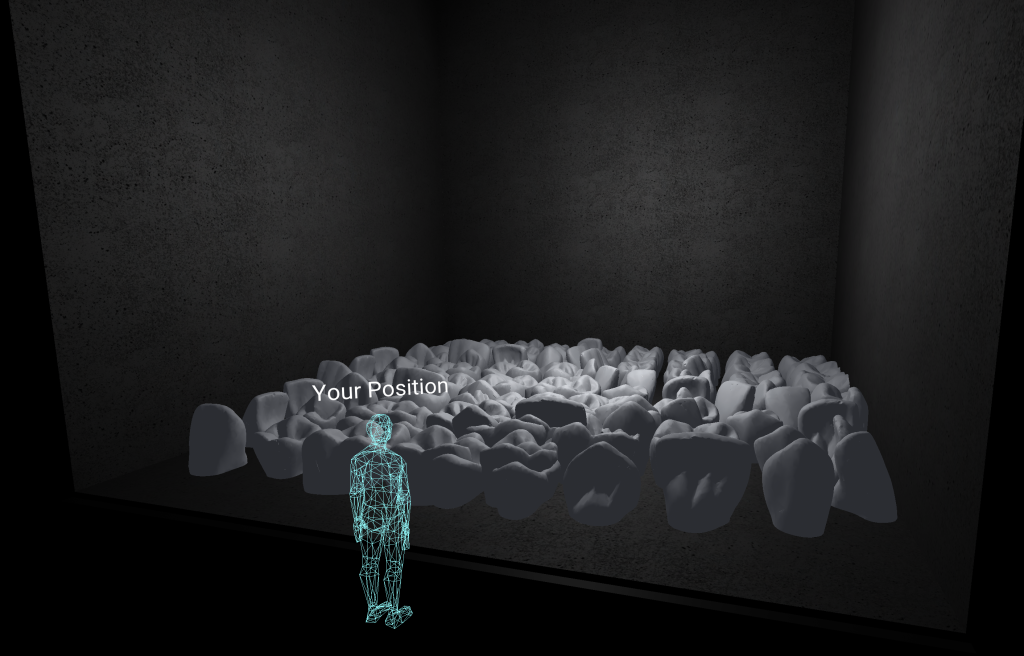

The Box

この時の課題制作が自分にとってはターニングポイントになったと思います。講師はアーティストでICCのキュレーション等も手がける谷口 暁彦さん。お題は「三次元のコラージュ、あるいは彫刻のようなものを三個以上制作し、制作途中に気づいたことや、見つかったテーマや共通点、試行錯誤した点、意識したこと、出来上がったものがどのように見えるか(読めるか?)などを言語化する」

ここで、「自分の作品を作る」という事に対して大きな壁にぶつかりました。普段の私の仕事はとにかくコンセプトが第一。基本的に何かしらの問題があって、それを解決するという作業です。これまでの課題はある程度解決すべき問題があったので、まだ取っ掛かりがありましたが、この時の課題は「まず手を動かして作ってみてから考える」というもの。最も苦手なやり方です。

そこで、まずはコラージュという手法から考えてみる事にしました。コラージュ、フォトモンタージュ、アッサンブラージュ、と考えていくと、出てくるのがマルセル・デュシャンです。

そもそも、ただ絵を描くのが好きな芸大生だった私がコンセプチュアルアートと出会い、結果、ただ絵を描くという事に対する虚無感に襲われた、その張本人がデュシャンです。私の場合はそこからデザインに舵を切る事で自分の進む道を見つけたはずだったのですが、ここに来てまたデュシャンが出てきたわけです。

ですがこの時、そういえば、デュシャンの遺作はかなりVR的ではないだろうか?と思いつきました。フィラデルフィア美術館で実物を見たわけではないものの、東京国立博物館のデュシャン展で再現映像を見た印象や書籍での説明を読む限り、平面や立体、電気じかけを使って小さな舞台を作り上げ、それを覗き穴から覗き込むという趣向は、まさにVRではないだろうかと考えました。(後半の記事になりますが、このアイデアが卒業制作に繋がり、敬遠してきたデュシャンに真正面から向き合う事になりました)

ここからVRの空間に箱を作り、その中に小さな世界を作り上げるという順番で構想してみると、すんなりと手が動くようになりました。自分はまずは枠を設定し、その中で表現を広げるという順番で表現を作っているのだと気づく事ができたこと、デュシャンにかけられた呪いをデュシャンによって解かれるという体験は個人的にはかなり大きかったです。

この頃、すでに卒業制作が視野に入っている時期で、その時は卒制で「VRの中の身体性」をテーマにしたいと考えていたので、三つの箱はそれぞれ身体のパーツを入れる事を条件としました。VR体験者がこの作品を視覚認識する事で、触覚への影響を錯覚するような事ができないかと考えました。

VRはこちら

https://gallery.styly.cc/scene/88c8328f-4e60-4688-8cd4-8e8eb2f0cc6a

VRはこちら

https://gallery.styly.cc/scene/19e9ec1e-f628-440b-b560-e8e312aeb0a6

VRはこちら

https://gallery.styly.cc/scene/7ceb7fa2-f274-44b1-93ea-8c4147555dd1

この課題、谷口先生が設定した「三個以上作る」というルールにも助けられたなと思います。

とりあえず手を動かしてみて一個作ってみて、二個目で考えすぎて煮詰まって、三個目でようやく作りたかったものが見えてくるというステップを踏んで取り組む事ができました。これが一個だけの提出だったら、何度も同じものを作り直して延々煮詰まっていたのではないかと思います。未熟だからこそ、完璧でなくてもとにかく完成させて次に進むのが大事。

講義中にも、この後の課題作品制作、卒業制作の中で何度も振り返った言葉がたくさんありました。普段から「作品」を作っている美術作家の方々にとっては当たり前の事かもしれませんが、長い間デザイン仕事ばかりしてきた私にとってはとても新鮮で、その視点なかった…!というものです。

- 作品を作ることは、事物をどのように配置するかというコンポジションを作ること。そこからどのような意味や質感が立ち上がるか

- 事物には隠された機能や、さまざまな特徴や質感がある。機能しないことも機能になる。いろいろ試してみたり、観察してみたりする。やってみないとわからない。

- アイデアがあるうちは自分の中のストックが使われている

この経験は、私にとって「作品を作る」という事がどういう事なのかを改めて考えるきっかけにもなりました。

大スランプ中、夫である美術作家の城下浩伺からは「自分をかっこよく見せようとしない方が良い」というアドバイスをもらいました。言われてみると、デザインの仕事では自分を消しているのに、「作品制作」になると、自分というものの取り扱いが作品の邪魔をしているように思いました。自分を完全に消してしまうのでもなく、格好つけるのでもなく、作品と向き合う、と言えば良いのでしょうか。

そして、普段美術作家やクライアントさん達の思想や作品を「言語化する」というのを生業にしている私ですが、「どうしても言語化できないものがある」「それがないと『作品』にならないのだ」という事を身にしみて実感しました。

すごく長くなってきたのでここで一旦終わります。後半も近いうちに書きたいと思います。